废弃生物质资源化利用是破解“固废污染”与“能源短缺”双重困境的关键路径,既能减少秸秆等农林废弃物造成的环境压力,又能将其转化为生物炭、生物油等高价值产品,替代化石资源,助力“双碳”目标实现,具有重要的生态与经济意义。在众多生物质转化技术中,闪焦耳加热(FJH)作为一种快速热解技术展现出显著潜力,其通过高效的能量输入实现生物质的快速转化,为规模化利用提供了可能。不过,FJH过程中复杂的参数交互作用(如温度、原料组成等),使得传统优化方法难以精准调控,制约了其效率提升。

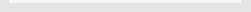

针对这一问题,本研究团队提出了分层随机森林(HRF)算法,专门用于预测和优化秸秆生物质在FJH条件下的生物炭、生物油及沼气的产量与性质。与随机森林(RF)、线性回归(LR)等经典模型相比,HRF算法精度更优(决定系数R2>0.93,均方根误差RMSE<2.90),能有效捕捉参数间的复杂非线性关系;通过特征相关性分析和SHAP分析,还揭示了原料组成与加热条件对产物分布的机制性影响。在此基础上,研究团队开发了集成HRF与MOEA/D算法的在线平台,实现了热解结果的多目标优化,为提升FJH效率、指导生物质热解系统的参数调整提供了强大的数据驱动方案。该成果发表在Fuel(JCR一区)期刊上,题目 “An integrated platform for predicting straw pyrolysis by flash joule heating: Optimizing three-phase product yields and properties using HRF algorithm”。值得注意的是,HRF算法对参数交互作用的精准捕捉,为深入探究具体参数对热解产物的影响提供了重要基础,而另一项研究正是在此逻辑上,进一步聚焦热解过程中关键参数对产物的作用机制,系统考察了高温热解(800–1000°C)时,温度与加热速率如何共同作用于碱木质素衍生生物炭的理化性质及结构演化。

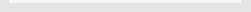

该研究采用两种热解方式对比:通过FJH实现的快速热解(250–300 °C/s),以及管式炉的慢速热解(10°C/min),并结合元素分析、FTIR、拉曼光谱、XRD等多种表征技术深入解析。结果显示,1000°C下的快速热解以仅0.0026 kW・h的能耗获得52%的高生物炭收率,这主要源于烷基和部分甲氧基的裂解;而慢速热解则通过促进更深层次的芳构化与石墨化,生成比表面积达763.06 m2/g、电导率15.94 S/cm的高性能生物炭,其性能优势与甲氧基和酚羟基的广泛裂解密切相关。机理分析表明,温度与加热速率会诱导异步热解路径:快速加热加速挥发物释放与脂肪键断裂,慢速加热则利于官能团逐步去除与芳香结构发展,最终导致碳结构与性能的显著差异。该研究明确了加热速率与温度在定制生物炭结构和性能中的关键作用,与前述HRF算法对参数关系的捕捉形成呼应,二者共同为优化生物质热解工艺、实现节能且面向应用的碳材料生产提供了重要理论支撑与技术工具。该成果发表在Journal of Analytical and Applied Pyrolysis(JCR一区)期刊上,题目为“Effect of pyrolysis temperature and heating rate on the physicochemical properties of alkali lignin-derived biochar: A comparative study of fast and slow pyrolysis”。

上述研究成果第一作者为2022级博士生宋远博,沈峥研究员为论文通讯作者。该研究成果得到了政府间国际科技创新合作重点项目(2022YFE0120600)、上海市科技委员会(23dz1203700,22dz1208300)和贵州省科技项目([2024] Normal 048, [2023] Normal 051, [2024] ZHONGYINDI 023)的资助。